Face à des accusations pénales, la préparation de sa défense constitue une étape déterminante qui peut influencer significativement l’issue du procès. Cette préparation ne commence pas à la porte du tribunal, mais dès les premières interactions avec les autorités judiciaires. Une défense pénale efficace repose sur une connaissance approfondie des mécanismes juridiques, une collaboration étroite avec son avocat et une analyse minutieuse des éléments de preuve. Ce guide propose une approche méthodique pour structurer sa défense, comprendre les enjeux procéduraux et adopter une posture adéquate face aux juridictions pénales françaises.

Les fondamentaux de la défense pénale : comprendre ses droits dès les premiers instants

La défense pénale commence bien avant le procès lui-même, parfois dès l’interpellation ou la garde à vue. Cette phase initiale s’avère critique car les déclarations faites durant ces moments peuvent avoir des répercussions considérables sur la suite de la procédure. Le code de procédure pénale français garantit plusieurs droits fondamentaux qu’il convient de connaître et de faire valoir.

Dès la mise en garde à vue, tout individu dispose du droit de garder le silence, du droit d’être assisté par un avocat, du droit de faire prévenir un proche et du droit de consulter un médecin. Ces droits ne sont pas de simples formalités administratives mais constituent les premiers remparts de la défense. Le silence, notamment, ne doit pas être perçu comme un aveu de culpabilité mais comme l’exercice légitime d’un droit fondamental permettant de ne pas s’auto-incriminer.

La notification des charges retenues contre soi représente une autre étape majeure. Cette information permet de comprendre précisément l’objet des poursuites et d’orienter sa défense en conséquence. Durant cette phase préliminaire, la présomption d’innocence demeure le principe cardinal qui doit guider l’action des autorités judiciaires. Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie.

Au-delà de ces droits procéduraux, il existe des garanties substantielles comme le principe de légalité des délits et des peines, selon lequel nul ne peut être condamné pour une action qui ne constituait pas une infraction au moment où elle a été commise. De même, le principe de proportionnalité des peines impose que la sanction soit adaptée à la gravité de l’infraction.

L’accès au dossier : première étape stratégique

Une défense efficace nécessite une connaissance exhaustive du dossier pénal. L’accès au dossier constitue donc une étape fondamentale. Ce droit est garanti par l’article 114 du Code de procédure pénale qui prévoit que l’avocat peut consulter le dossier et en obtenir copie. Cette démarche permet d’analyser les éléments à charge, d’identifier les faiblesses de l’accusation et de préparer les contre-arguments.

Le dossier pénal contient généralement les procès-verbaux d’audition, les rapports d’expertise, les témoignages recueillis et tout autre élément de preuve sur lequel s’appuie l’accusation. Son analyse minutieuse peut révéler des vices de procédure, des contradictions dans les témoignages ou des insuffisances probatoires susceptibles d’être exploitées par la défense.

- Examiner systématiquement la régularité des actes de procédure

- Vérifier la conformité des méthodes d’obtention des preuves

- Analyser la cohérence des témoignages

- Identifier les éléments favorables à la défense

Cette phase d’analyse documentaire doit être complétée par un travail de contextualisation. Comprendre le cadre factuel, les circonstances exactes de l’infraction présumée et l’environnement dans lequel elle s’inscrit permet de construire une défense ancrée dans la réalité et non simplement réactive aux allégations de l’accusation.

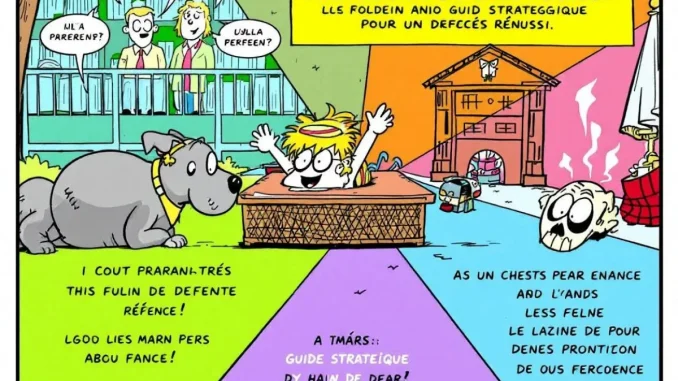

La construction d’une stratégie de défense efficace

L’élaboration d’une stratégie de défense constitue l’épine dorsale de la préparation au procès pénal. Cette démarche ne peut s’improviser et requiert une réflexion approfondie, guidée par l’expertise d’un avocat pénaliste. La stratégie doit être adaptée non seulement aux spécificités du dossier mais aussi à la personnalité du prévenu ou de l’accusé.

Plusieurs approches stratégiques peuvent être envisagées. La défense peut choisir de contester la matérialité des faits, de remettre en question leur qualification juridique, d’invoquer des causes d’irresponsabilité pénale ou encore de plaider des circonstances atténuantes. Le choix entre ces différentes options dépend de l’analyse préalable du dossier et des éléments de preuve disponibles.

La stratégie doit également tenir compte du parcours judiciaire antérieur. Un casier judiciaire vierge constitue un atout considérable, tandis qu’un état de récidive légale représente une circonstance aggravante. Dans ce dernier cas, la stratégie pourra davantage s’orienter vers la démonstration d’un parcours de réinsertion ou d’efforts de réparation.

L’importance du choix des arguments juridiques

Le choix des arguments juridiques représente une dimension technique mais capitale de la stratégie défensive. Ces arguments doivent être sélectionnés avec discernement pour maximiser leur impact persuasif sur les magistrats.

Les moyens de nullité, qui visent à faire écarter certains éléments de preuve obtenus irrégulièrement, constituent souvent une première ligne d’attaque. Ces moyens peuvent cibler des vices de forme dans la procédure, des atteintes aux droits de la défense ou encore des méthodes d’investigation contestables. La jurisprudence de la Cour de cassation et de la Cour européenne des droits de l’homme offre un cadre de référence précieux pour l’invocation de ces moyens.

Au-delà des nullités, la contestation de la qualification juridique peut s’avérer pertinente. Il s’agit alors de démontrer que les faits, même établis, ne correspondent pas à l’infraction retenue par le ministère public. Par exemple, arguer qu’un comportement relève de la négligence plutôt que de l’intention délibérée peut transformer un délit intentionnel en contravention non intentionnelle, avec des conséquences significatives sur la peine encourue.

L’invocation de faits justificatifs comme la légitime défense, l’état de nécessité ou l’ordre de la loi peut également constituer une stratégie efficace. Ces circonstances, prévues par les articles 122-4 à 122-7 du Code pénal, permettent d’exclure la responsabilité pénale même lorsque les éléments constitutifs de l’infraction sont réunis.

- Privilégier les arguments fondés sur des principes juridiques solides

- Articuler les moyens de défense de manière cohérente

- Anticiper les contre-arguments de l’accusation

- Adapter la stratégie en fonction du profil des magistrats

La stratégie défensive doit enfin intégrer une dimension humaine. Présenter le prévenu dans sa complexité, exposer son parcours de vie, ses difficultés et ses perspectives d’avenir permet d’humaniser le dossier et de favoriser une approche individualisée de la justice pénale.

La constitution et la gestion des preuves à décharge

Dans un système accusatoire tempéré comme celui de la France, la charge de la preuve incombe principalement au ministère public. Néanmoins, la défense ne peut se contenter d’une posture passive. La recherche et la présentation d’éléments probatoires favorables constituent un volet fondamental de toute défense pénale efficace.

Les preuves à décharge peuvent prendre diverses formes : témoignages, documents écrits, expertises privées, éléments matériels ou encore preuves numériques. Leur collecte nécessite souvent l’intervention de professionnels comme des enquêteurs privés, des experts techniques ou des médecins. Ces démarches doivent impérativement respecter le cadre légal, sous peine de voir les preuves recueillies écartées des débats.

L’établissement d’un alibi représente l’une des stratégies probatoires classiques. Il s’agit de démontrer que le prévenu se trouvait ailleurs au moment des faits, rendant matériellement impossible sa participation à l’infraction. Cette démonstration peut s’appuyer sur des témoignages, des vidéos de surveillance, des relevés téléphoniques ou tout autre élément permettant de géolocaliser l’individu.

Le recours aux contre-expertises

Les expertises ordonnées par les magistrats instructeurs ou les juridictions de jugement jouent souvent un rôle déterminant dans la formation de la conviction des juges. Contester leurs conclusions peut s’avérer nécessaire lorsqu’elles apparaissent défavorables à la défense.

Le Code de procédure pénale prévoit la possibilité de solliciter une contre-expertise, notamment dans le cadre de l’instruction. Cette demande doit être motivée et démontrer en quoi la première expertise présente des lacunes ou des biais méthodologiques. Même en l’absence de contre-expertise judiciaire, la défense peut produire des expertises privées réalisées à son initiative.

Les domaines d’expertise sont multiples : balistique, graphologie, toxicologie, psychiatrie, génétique, informatique, etc. Dans chacun de ces champs, les avancées scientifiques et technologiques peuvent offrir de nouvelles perspectives pour contester des conclusions expertes antérieures.

- Identifier les failles méthodologiques des expertises à charge

- Sélectionner des experts reconnus dans leur domaine

- Formuler précisément les questions soumises aux experts

- Préparer l’expert à l’audience pour optimiser la présentation de ses conclusions

Au-delà des expertises techniques, les témoignages de moralité peuvent jouer un rôle significatif. Ces témoignages, généralement fournis par des proches, des collègues ou des figures d’autorité, visent à éclairer la personnalité du prévenu et à nuancer l’image parfois unidimensionnelle que peut véhiculer le dossier pénal.

La gestion des preuves implique également une réflexion sur leur présentation lors de l’audience. Un document, même probant, peut perdre de sa force persuasive s’il est mal présenté ou si sa pertinence n’est pas clairement explicitée. L’avocat doit donc orchestrer la production des preuves selon une progression logique, en les contextualisant et en soulignant leur articulation avec l’argumentaire juridique développé.

La préparation psychologique et comportementale à l’audience

L’aspect psychologique de la préparation au procès pénal, souvent négligé, s’avère pourtant déterminant. L’audience représente une épreuve émotionnelle intense qui peut déstabiliser même les personnalités les plus solides. Cette dimension psychologique doit faire l’objet d’une préparation spécifique, en parallèle du travail juridique.

Le stress lié à la comparution peut altérer les capacités cognitives et communicationnelles du prévenu. Des techniques de gestion du stress, comme la respiration contrôlée, la visualisation positive ou la méditation, peuvent aider à maintenir une présence d’esprit optimale durant l’audience. Certains prévenus bénéficient utilement de l’accompagnement d’un psychologue dans cette phase préparatoire.

La préparation comportementale implique également un travail sur la posture, le regard, la voix et la gestuelle. Ces éléments non verbaux influencent significativement la perception que les magistrats peuvent avoir du prévenu. Une attitude respectueuse mais digne, un ton posé et une expression claire des propos contribuent à projeter une image favorable.

La simulation d’audience : un outil de préparation efficace

Pour familiariser le prévenu avec le déroulement de l’audience et lui permettre d’anticiper les questions susceptibles de lui être posées, la simulation d’audience constitue un exercice particulièrement utile. Ce procédé consiste à reproduire, dans les conditions les plus réalistes possibles, le cadre d’un interrogatoire judiciaire.

Durant ces simulations, l’avocat ou un collaborateur joue le rôle du président du tribunal ou de la cour et soumet le prévenu à un questionnement similaire à celui qu’il pourrait rencontrer lors du procès réel. Cet exercice permet d’identifier les réponses problématiques, les hésitations ou les réactions émotionnelles excessives qui pourraient nuire à la défense.

Les simulations permettent aussi de travailler sur la formulation des réponses. Sans jamais suggérer un quelconque mensonge, l’avocat peut conseiller son client sur la manière d’exprimer certaines réalités de façon plus claire ou plus nuancée. L’objectif n’est pas d’altérer la vérité mais de s’assurer que celle-ci soit correctement perçue par les magistrats.

- Anticiper les questions délicates et préparer des réponses honnêtes mais réfléchies

- Travailler sur le contrôle émotionnel face aux questions déstabilisantes

- S’exercer à s’exprimer de manière concise et précise

- Se familiariser avec le vocabulaire judiciaire

La préparation psychologique doit aussi aborder la question de la confrontation avec les victimes ou les témoins à charge. Ces face-à-face peuvent générer une forte charge émotionnelle qu’il convient d’anticiper. Le prévenu doit être préparé à maintenir une attitude respectueuse et empathique, même face à des propos accusatoires ou des témoignages qu’il juge inexacts.

Enfin, cette préparation doit inclure une réflexion sur l’expression des regrets ou des remords lorsque les faits sont reconnus. Cette expression, pour être crédible, doit refléter une véritable prise de conscience et non apparaître comme une stratégie opportuniste visant uniquement à obtenir la clémence du tribunal.

L’art de convaincre : techniques d’argumentaire et d’éloquence judiciaire

Au cœur du procès pénal se joue un exercice de persuasion où l’art oratoire peut influencer significativement la décision des juges. L’éloquence judiciaire, loin d’être un simple ornement rhétorique, constitue un véritable instrument au service de la défense. Elle permet de donner corps et âme aux arguments juridiques, de les rendre accessibles et convaincants.

La plaidoirie représente l’apogée de cet exercice persuasif. Sa préparation minutieuse constitue donc une étape fondamentale. Cette préparation commence par l’identification des points forts du dossier, des faiblesses de l’accusation et des éléments factuels ou juridiques susceptibles d’emporter la conviction des magistrats.

La structure de la plaidoirie mérite une attention particulière. Une introduction percutante qui capte l’attention, un développement logique et progressif des arguments, et une péroraison marquante qui laisse une impression durable constituent l’ossature classique d’une plaidoirie efficace. Cette structure doit néanmoins s’adapter aux spécificités de chaque affaire et à la sensibilité présumée des magistrats.

Les techniques de persuasion adaptées au contexte judiciaire

Plusieurs techniques de persuasion, issues de la rhétorique classique mais adaptées au contexte judiciaire contemporain, peuvent renforcer l’impact d’une plaidoirie. L’utilisation judicieuse de ces techniques requiert discernement et mesure, sous peine de produire l’effet inverse de celui recherché.

Le storytelling judiciaire consiste à présenter les faits sous forme d’un récit cohérent et contextualisé, plutôt que comme une succession d’événements isolés. Cette narration permet aux magistrats de mieux appréhender les enchaînements causaux, les motivations des protagonistes et le cadre global dans lequel s’inscrit l’affaire.

L’appel au précédent jurisprudentiel constitue une autre technique efficace. En démontrant que des situations similaires ont donné lieu à des décisions favorables à la défense, l’avocat inscrit sa demande dans une continuité jurisprudentielle rassurante pour les magistrats. Cette approche s’appuie sur le principe fondamental de sécurité juridique et d’égalité devant la loi.

- Adapter le registre de langage à la complexité de l’affaire et au profil des magistrats

- Utiliser des analogies et des métaphores pour clarifier des concepts complexes

- Anticiper les objections possibles et y répondre préventivement

- Maîtriser les silences et les variations de rythme pour maintenir l’attention

L’utilisation de supports visuels peut renforcer considérablement l’impact d’une plaidoirie, particulièrement dans les affaires techniques. Chronologies, schémas, photographies ou extraits de documents projetés pendant la plaidoirie permettent de clarifier des points complexes et d’ancrer visuellement certains arguments clés.

La dimension émotionnelle ne doit pas être négligée, même si elle doit rester maîtrisée. Sans verser dans le pathos excessif, évoquer les conséquences humaines d’une condamnation, les efforts de réinsertion du prévenu ou sa situation familiale peut contribuer à une approche plus nuancée de l’affaire par les magistrats.

Enfin, l’éloquence judiciaire implique une maîtrise corporelle. La posture, les déplacements, la gestuelle et le regard participent pleinement à la transmission du message. Ces éléments non verbaux doivent faire l’objet d’une préparation spécifique, notamment par des exercices pratiques ou l’analyse d’enregistrements vidéo de prestations antérieures.

Le jour décisif : adopter la posture optimale face au tribunal

Le jour de l’audience représente l’aboutissement de tout le travail préparatoire. Cette journée cruciale nécessite une attention particulière à de nombreux détails qui, bien que parfois anodins en apparence, peuvent influencer le déroulement du procès et la perception qu’auront les magistrats du prévenu.

La préparation matérielle commence par des aspects pratiques : repérer les lieux à l’avance, prévoir un temps suffisant pour les contrôles de sécurité à l’entrée du palais de justice, organiser ses documents de manière méthodique. Ces précautions, qui peuvent sembler triviales, permettent d’éviter un stress inutile le jour de l’audience.

La tenue vestimentaire mérite une réflexion spécifique. Sans tomber dans le conformisme excessif, une présentation soignée et adaptée au contexte judiciaire témoigne du respect porté à l’institution. Un habillement sobre, propre et conventionnel est généralement recommandé, quelles que soient les habitudes vestimentaires habituelles du prévenu.

L’attitude pendant les différentes phases de l’audience

L’audience pénale se décompose en plusieurs séquences, chacune appelant une attitude spécifique. Durant la lecture des faits et des charges par le président, une écoute attentive est de mise. Cette phase permet de vérifier que les faits reprochés correspondent bien à ceux mentionnés dans le dossier et d’identifier d’éventuelles distorsions.

Lors de l’interrogatoire, le prévenu doit s’efforcer de répondre avec précision et sincérité aux questions posées. Les réponses doivent être claires, concises et directement en rapport avec la question. Les digressions inutiles, les justifications excessives ou les attitudes défensives peuvent créer une impression défavorable.

Durant les témoignages et les plaidoiries des autres parties, une attitude d’écoute respectueuse s’impose. Les réactions excessives, les manifestations d’agacement ou les commentaires à voix basse peuvent être interprétés négativement par les magistrats. Le langage corporel doit refléter cette attention : posture droite, regard attentif, absence de gesticulation nerveuse.

- Maintenir une attitude respectueuse envers tous les acteurs du procès

- Écouter attentivement les interventions pour pouvoir y répondre précisément

- S’adresser au tribunal avec déférence mais sans servilité

- Éviter toute manifestation d’impatience ou d’agressivité

Si le prévenu souhaite s’exprimer en dernier, comme le lui permet la loi, ce moment doit être soigneusement préparé. Cette ultime prise de parole offre l’opportunité d’exprimer des regrets sincères, de clarifier certains points restés obscurs ou d’évoquer brièvement ses projets d’avenir. La concision et l’authenticité sont alors primordiales.

L’attente du délibéré, lorsque celui-ci n’est pas rendu immédiatement, constitue une période particulièrement éprouvante. Il peut être judicieux de préparer le prévenu à cette phase d’incertitude en lui suggérant des activités permettant de canaliser son anxiété et en l’encourageant à maintenir ses routines quotidiennes.

Enfin, quelle que soit l’issue du procès, la réaction du prévenu à l’annonce du jugement doit rester mesurée. Une explosion de joie en cas d’acquittement peut paraître déplacée, tandis qu’une colère manifeste face à une condamnation peut compromettre les perspectives d’appel ou d’aménagement de peine.

Perspectives post-jugement : préparer l’après-procès

La préparation d’une défense pénale efficace ne s’arrête pas au prononcé du jugement. Qu’il s’agisse d’un acquittement, d’une relaxe ou d’une condamnation, différentes démarches peuvent être envisagées pour préserver les droits du justiciable et optimiser sa situation juridique et personnelle.

En cas de décision défavorable, l’exercice des voies de recours constitue souvent la première préoccupation. L’appel, qui doit être formé dans un délai de dix jours à compter du prononcé du jugement (ou de sa signification pour les jugements par défaut), permet d’obtenir un réexamen complet de l’affaire par une juridiction supérieure. Cette démarche nécessite une analyse lucide des chances de succès, car un appel mal fondé peut aboutir à une aggravation de la peine initiale.

Le pourvoi en cassation, quant à lui, ne permet pas de remettre en cause l’appréciation des faits mais uniquement de contester la conformité de la décision aux règles de droit. Ce recours technique, qui doit être formé dans un délai de cinq jours, nécessite l’intervention d’un avocat aux Conseils et s’appuie sur des moyens juridiques précis et rigoureux.

L’aménagement des peines et les mesures de réinsertion

En cas de condamnation définitive, différentes modalités d’exécution de la peine peuvent être sollicitées pour en atténuer l’impact sur la vie personnelle, familiale et professionnelle du condamné. Ces aménagements répondent à l’objectif de réinsertion sociale qui constitue l’une des finalités de la sanction pénale en droit français.

Le placement sous surveillance électronique (bracelet électronique) permet d’exécuter une peine d’emprisonnement à domicile, selon des horaires définis par le juge. Ce dispositif autorise le maintien d’une activité professionnelle et des liens familiaux tout en assurant un contrôle effectif du condamné.

La semi-liberté offre la possibilité au condamné de quitter l’établissement pénitentiaire durant la journée pour exercer une activité professionnelle, suivre une formation, participer à sa vie familiale ou recevoir un traitement médical. Il regagne ensuite l’établissement selon les modalités fixées par le juge.

- Préparer méticuleusement les demandes d’aménagement de peine

- Rassembler les justificatifs de réinsertion (contrat de travail, attestation de formation, etc.)

- Élaborer un projet de sortie cohérent et réaliste

- Solliciter l’aide des services pénitentiaires d’insertion et de probation

Le travail d’intérêt général (TIG) peut être prononcé comme peine principale ou comme modalité d’exécution d’une peine d’emprisonnement. Il consiste à effectuer un travail non rémunéré au profit d’une collectivité publique, d’une association ou d’un établissement public.

Au-delà des aménagements de peine, la préparation de l’après-procès implique souvent un travail sur les conséquences sociales et professionnelles de la condamnation. L’inscription au casier judiciaire peut constituer un obstacle à l’accès à certains emplois ou à certaines professions réglementées. Des démarches comme la demande de non-inscription au bulletin n°2 du casier ou la requête en réhabilitation peuvent alors être envisagées.

Enfin, la réparation du préjudice causé aux victimes, qu’elle soit ordonnée par le tribunal ou entreprise volontairement, représente une dimension fondamentale de la réinsertion. Cette démarche témoigne d’une prise de responsabilité et peut favoriser une forme de réconciliation sociale après l’épreuve judiciaire.